ブログ

こんばんは

管理人のかいざーです

久々にソフィーのアトリエ2をやっていたら

ソフィーちゃんが勝手に歩き始めるようになってしまったので

Xbox有線コントローラー分解したんですが

以前交換した左スティック

Amazonで売ってるアナログスティックの交換パーツなんですが

(注文した後で言うのもなんだけど、2回も買ってんじゃねぇよw)

これはかなり怪しい

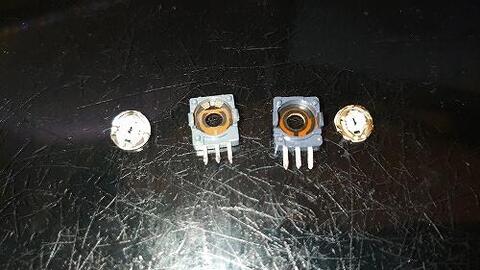

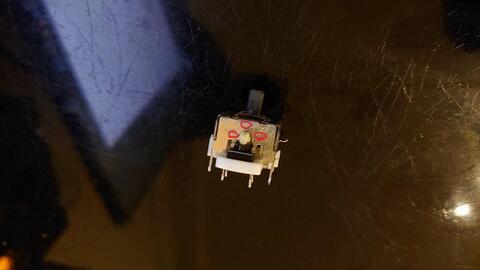

とりあえず摘出して比較

分解摘出方法などはすでにWeb上に多数上がっているのでここでは割愛します

外観上はほぼ一緒なんだよねぇ

メカ部分に関してもそれなりに真面目に作ってあって

機構的にはほぼ問題ないのですが

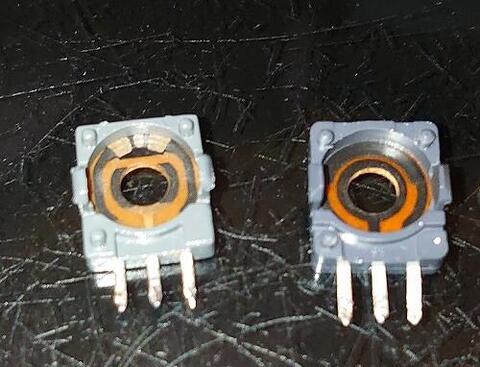

とりあえずポテンションメーターを外してみます

外し方は黒いケースの両サイドの爪を押さえながら引っ張るだけ

さらにポテンションメーターを分解して

純正品と比較

左がAmazonのやつ

右が純正品

ボリューム部分がどう見てもおかしいw

センター部分と15度ぐらい回転したところで抵抗値が出る様になってます

あと抵抗値も違いますね

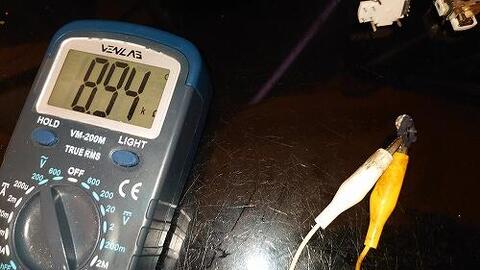

Amazon

純正品

一番問題なのは

角度が30度程度で抵抗値が0か11KΩになってしまうところ

これではまともに機能しません

これに交換して微妙なコントロールが出来なくなったと言う経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか

はっきり言ってダメダメですね

これは想像なんですが、おそらく機構部分だけはまともなのが作れないからアルプスから購入し

ポテンションメーターはコストダウンのため粗悪品を使っているのではないでしょうか?

板金にALPSの刻印が入っているのでおそらく間違いないと思います

なので、交換する場合はポテンションメーターをちゃんとしたものに交換してから実装したほうがいいと思います

と言ってもポテンションメーターをどこで買うんだって話ですが・・・・

とりあえずポテンションメーターだけAliexpressで注文してみました

若干怪しいですが

届いたらまた記事にしてみます

余談ですが

左右方向のセンターの遊びが多くなってしまったときは

ポテンションメーターの真ん中に刺さっている銅のプレートとの接触面が

摩耗して遊びが多くなっている場合もありますので

銅のプレートを細い物突っ込んで少し位置を変えてやれば直る場合もあります

同じく左右方向のガタに関しては

中のハウジングが摩耗してタクトスイッチのレバー部分が画像の赤矢印のように左右方向に動いてしまう場合

一旦スティック本体を摘出し

赤丸の部分をマイナスドライバーなどで押し潰しててガタつき無くしてやると

調子よくなる場合もあります

上下方向のガタに関しては

単純に摩耗なので残念ながら交換するしかなさそうですね

それでは・・・・

連投です

気合入ってます

管理人のかいざーデス

みなさん普段ノギスは何使ってますか?

自分は今まで工作機械メインだったので

上の1/100のステンレス製のデジタルノギス使っていたのですが

最近3Dプリンタを買ったので新しく下の樹脂製1/10のダイヤルノギス買いました

1/10のカーボン製のデジタルノギスはあるにはあったんですが

少し使ったらすぐに電池の接触は悪くなるわ、液漏れするわで捨ててやりました

3Dプリンタで1/100とか意味のない単位なので1/10で十分です

この1/10ダイヤルノギスはかなりおススメ

以下おすすめポイント

・電池いらない

・かる~い

・精度も申し分ない

・計測値が直感でわかる

・安い(かなり重要)

あと、さっき気付いたんですけど一番ヤバいポイントはここ

・・・・・スイス製ってマジか!

自分の1/100デジタルノギス中国製なんすけどwww

正直手放せませんねこれは

もう1本買っとこ

では・・・・

こんばんは

管理人のかいざーです

今日は不調になったガス式はんだごて"コテライザー"の修理ネタです

長らく愛用していたのですが、1年ほど放置していて久々に使おうと思ったら点火レバースイッチが押し切れなくて

ライターがカチッと言わなくなってしまいました

とりあえず分解

半組みの状態でいろいろと原因を探ってみた結果

どうやらこの黒いゴムチューブ

が固くなってしまい縮まない様頑張っている様子

とりあえずガソリンに漬け込んでみましたが柔らかくなる様子はないので

交換しなくてはいけませんね

余談ですが、右のセラミック製のノズルが欠けてしまっても点火しなくなります

以前割れてしまったので交換しました

さて、ゴムチューブを切断して計測したところ

内径1㎜(たぶん)外径は3㎜でした

代用部品はとりあえずこのへん?

ホントはゴムのやつがよかったんだけど、シリコンしかなかった・・・・

届いたら直します

では・・・・

こんばんは

管理人のかいざーです

ついに、ついに、ついに3Dプリンタ買ってしまいました

Amazonでタイムセールやってたので・・・・

で、最初に作ったのがこれw

このような出来上がりとなりました

これは何に使うのかというと

このケース(Silver Stone SST-FT03B)の

爪の部分が割とよく折れるので困っていたのですが

ようやく直すことができました

いちおう置いておきますね(いらねーかw)

SilverStone SST-FT03のツメ

今までちょっとした部品欲しい時は旋盤回したりフライス引いたりしてきましたが

丸棒や平板から作る訳ではないので、ゴミも出ないし

ほったらかしにしてても出来上がるのでかなり便利ですね

ただ、条件の追い込みが悪いのか寸法精度は平気で0.5㎜ぐらい狂う有様で

かなりお悪い様なので、精度求めるなら後加工が必要ですね

結局工作機械使うんかい!

こんにちは

管理人のかいざーです

皆さんPCのオーディオシステムのスピーカーはどこに設置してますか?

机の上というのが一般的なのでしょうが、部屋の事情により狭い机を使わざるを得ない場合や

机の上に物を置きたくない等の理由で設置場所に困るパターン多いですよね

自分は基本的にモニターの上に設置するようにしています

最近会社の廃棄品からBOSE101MMGをもらってきたのですが

さすがにでかくて今までのカメラマウントで固定する方法では保持できそうにないので

いろいろと思案した結果、最終的にこのような形になりました

使ったアームはこれです

アームの土台はツインモニターのアームのフレームに固定したので

シングルモニターの場合は参考にならないかもしれませんが

マルチモニターでスピーカーの設置方法をモニター上に変更したい場合は参考になれば幸いです

これをこの記事で改造したオーディオに接続しています

余談ですが、このスピーカー元々は人の声を聴きやすくするコンセプトでチューニングされているらしく

ラジオなどを垂れ流しするのには最適なんですが

専用のパワーアンプ(BOSE1701/1705)を使わない場合、そのままアンプにつないで音楽を聴くと中域が頑張りすぎてる変な音質になってしまいます

なので、専用アンプ無しで音楽を聴くにはイコライザーで強すぎる部分を調整する必要あり

自分は125Hzと1Khz辺りを中心に削っています

こうすることで本来このスピーカの持っている

中域再生能力の高さが生かされて特に曲のボーカル部分がシビれるほど良くなります

それではまた・・・・

こんにちは

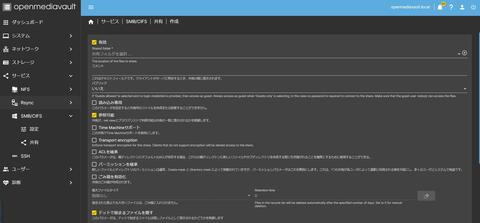

Openmediavault(以下OMV)をずっとVer5で使っていたのですが

自作ファイルサーバー(そのうち紹介します)のメインボードがぶっ壊れたのか、時々つながらなくなるようになってしまったので

いい機会だしメインボード交換ついでにOMV7にアップデートしてみました

システムドライブ自体は何度吹っ飛ばしてもRAIDのデーター自体は保存されるので

そろそろシステム更新を・・・とお考えの方にとって参考になれば幸いです

●ダウンロードからインストール、初期設定まで

ダウンロードは本家サイト

https://www.openmediavault.org/

内のDownloadのタブからISOファイルをダウンロード

最新バージョンはStableと記述のあるボタンです

USBインストールが一番お手軽なのでそちらをオススメします

ISOの書き込みは(USBメモリ ISO 起動)で検索して出てきた好きな奴を使ってください

インストール方法は今さら説明する必要も無いと思いますのでカット

起動後Webコンソールへの接続の段階でOMVのネットワークがDHCP接続していると

IPどれじゃ・・・・・

の状態になると思うのですが、落ち着いてくださいw

サーバー側のコンソールからrootでログインすれば画面に表示されます(パスワードはインストールの時に決めたよね?忘れてないよね?)

※表示されているIPアドレスがサブネットマスクの範囲外(192.168.0.0のグループなのに、192.168.122.0になってしまう)の場合は

一度exitコマンドでログアウトするか、ログインプロンプトの状態でCtrl+Cでブレークすると正常なアドレスが表示されます

Webコンソール初回ログインは

ID:admin

Pass:opmenmediavault

です

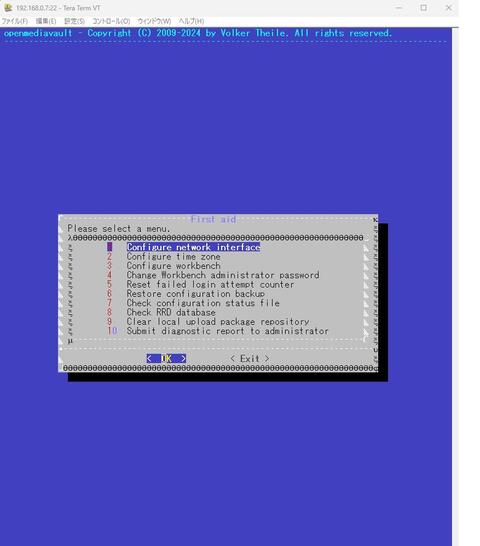

ごく稀に、このアカウントでログインできない場合があるのですが(インストール中のaptによるアップデートが関係してるのかも)

その場合は一度パスワードをリセットする必要がありますが、ブチ切れて再インストールなどせず、落ち着いてください

解決方法はあります

いつものPCからターミナル(Teratermなど)を開いてOMVに接続

rootでログイン

# omv-firstaid コマンドで復旧メニューを起動

4のChange Workbench administrator password

でWebコンソールのadminパスワードを変更してください

無事ログイン出来たら

・ネットワーク設定、S.M.A.R.T.設定など自分の環境に合わせて変更

・・・・するのですが、ネットワーク設定はDNSを指定してあげないとアップデートやプラグインインストールでエラー吐くことがあるので

とりあえずDNSは何にでも使える8.8.8.8をセットでOK

・Windowsから接続する時のユーザーを登録

・最後に サービス>SMB/CIFS>設定 の一番上にある有効をチェックON☑にしてください

それ以外は好みに合わせて初期設定を

●ディスク、ファイルシステムのマウント

ネットワークとハードウェアの設定が終わったら

ディスクとファイルシステムをマウントしていきます

●まずは今まで使っていたRAIDシステムをマウント

ストレージ>ファイルシステム の画面で

左上部▶のボタンを押し、出てきたRAIDシステムを登録していきます

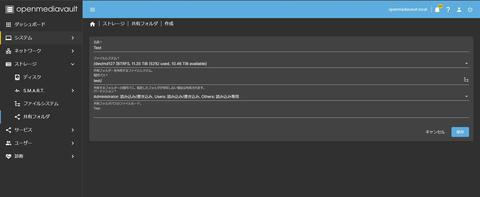

●次に共有フォルダの登録

ストレージ>共有フォルダ から今まで使っていたRAID内のフォルダを共有フォルダとして登録していきます

左上部⊕のボタンを押して出てきたメニューで名前欄にWindows等のファイルマネージャーで表示される名前を手動で入力後

ファイルシステムでどのRAIDを使うか選択

相対パスは欄内の一番右にあるアイコンを押すとフォルダ一覧が出て来るので

丸ごと登録なら一番下までスクロールさせて登録ボタン

特定のフォルダなら指定して登録ボタンを押します

さて、ここで終わったと思いがちですが

このままファイルマネージャーを開いてもデバイス一覧には何も出ません

怒りに我を忘れて再インストールしないでくださいw

まだやる事は残っています

最後に SMB/CIFS>共有 から⊕ボタンを押し先ほどマウントしたフォルダを(共有フォルダを選択)を押して選び

有効にチェックを入れていきます

必要に応じて読み込み専用などのオプションなどを設定してください

これでWindowsからフォルダが確認できるようになったはず

それではまた・・・・

お疲れさまでした

こんにちは、管理人のかいざーです

サボりまくりで久々の更新となってしましまい申し訳ないです

タイトルの件ですけど

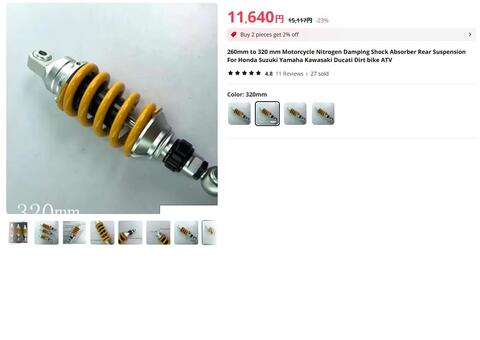

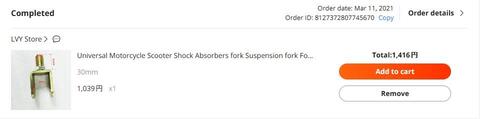

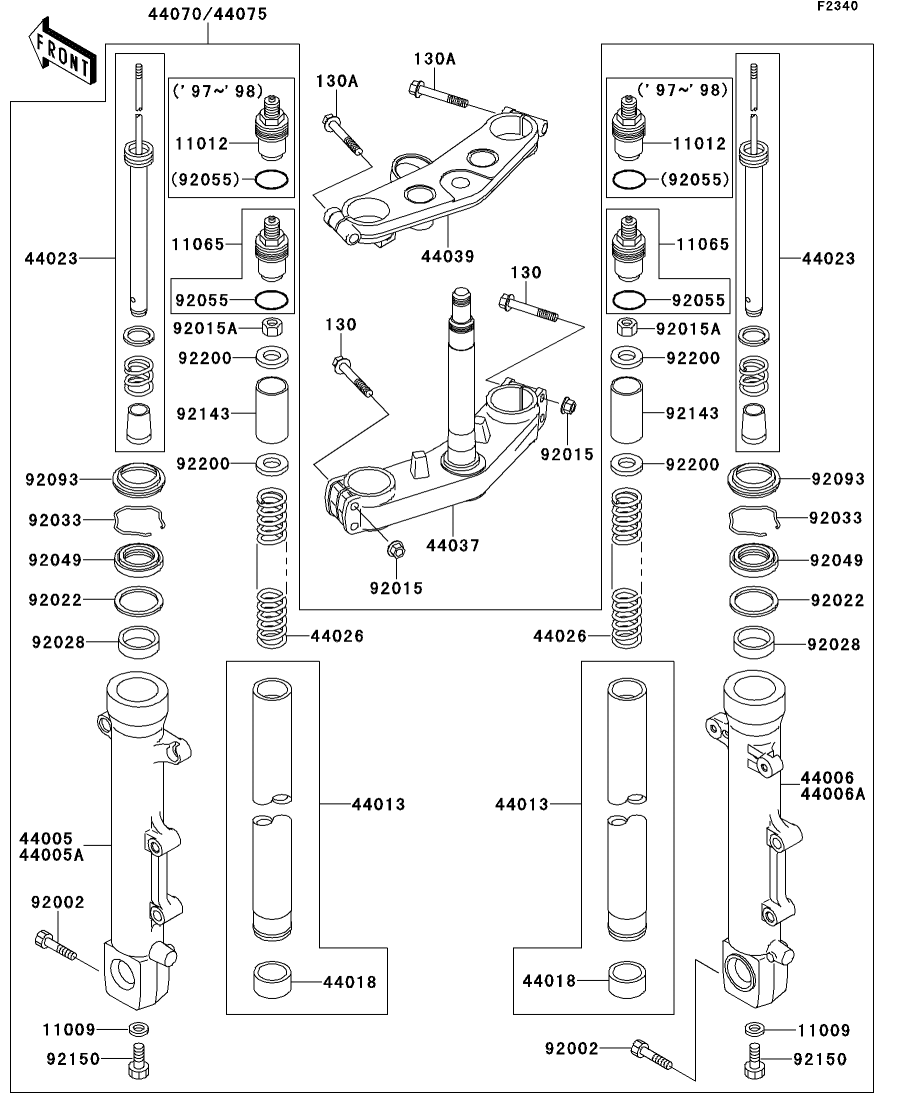

FTR250のリアサスがだいぶ前から抜けてしまって

いろいろな中華サスを試してたのですが、ふにゃふにゃかクソ硬いかで、なかなかしっくりくるものがなく

国内業者にスプリングを特注で作ってもらったりとかしてたのですが

ついに紹介出来そうなのを見つけました

これです。

じゃーん

長さは320㎜を使います、スプリングの線径は11㎜だそうです

ただ、残念な事にボトム側がメガネなのでそのままでは使えません

なのでこれを使います

この商品は生産中止なのですが

同じものは探せば見つかると思います

"Motorcycle Rear Suspension Fork Adapter"

とか入力したらなんか出るかも(ちょー無責任)

上のやつはネジ長30mm M10×1.25のネジで

フォーク部分は幅30㎜です

そのまま装着すると少し長いので

スプリングコンプレッサーで少し圧縮しつつ取付

減衰に関しては縮側は調節ないので変更不可ですが

伸び側の減衰は最強から1段戻したぐらいがちょうどいいかも

プリロードは1センチほど下げてちょうどいい感じ

若干ショックが柔らかいような気がするのですが

フルボトムする様な事はなさそうです

オイルの粘度少し上げれればもっといい感じになるかも

上のキャップボルト外したらオイル交換できるのかな?

取り付け後の写真は撮ってないのでまた今度アップしますね

それでは・・・・

お久しぶりですw

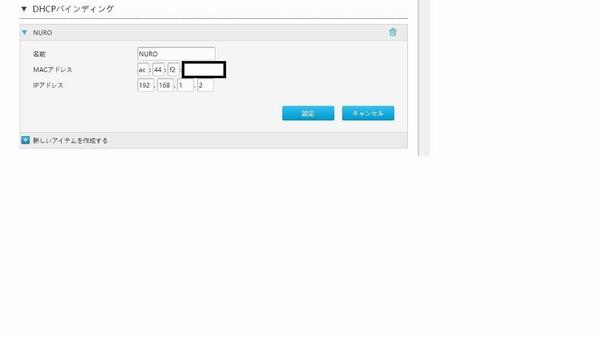

光ケーブルが引き込み出来ず工事が2回に及ぶという紆余曲折ありましたが

なんとか設置できました

き、きたねぇw

ほんとはVDSLのOCN解約しようと思ってたんですが

NuroのIPv6がうまくいかずとりあえずはOCN使うしかなかったのと

IPv4の冗長化はうまくいったのでせっかくだし使い続けることにしました

IPv6なんていらないじゃんと思うかもしれないですが

このサイト暇なときにIPv6対応に切り替えたいと思っているので自分には必要なのです

というわけで本題に

Nuroから支給されるゴミ機能付きONUは最新のZTE F660Pと言うやつでした

中華製ってのが気になるんですが、ルーターの外側に置くしWifiの親機もTp-Link使ってるし今さらいいかなって感じ

このONUのルーター部分を本体のWAN(光回線)↔ LANのNATだけ残して

残りの機能は全部OFFにして使います

まずはVDSLモデム外してRTX1210経由でNuroだけつながる設定からやっていきます

電源入れてLINK確立したらONUのLANポートにノートPC繋いで設定

192.168.1.1で接続するとログイン画面が出ます

ユーザー名は「admin」

パスワードは横に貼ってあるWifiパスワード

トップメニューから

インターネット > セキュリティ

でファイヤーウォールやパケットフィルタ等の余計なもんは全部外します

ローカルサービスはそのままで

アプリケーションゲートウェイもIPSecやSIPの項目あるところからして

VPNやVoIPなどで使うと思うのでそのままにしておきます

DMZにRTXのLAN2かLAN3で設定する予定のアドレスを入れておきます

このアドレスに対してWANアドレスからのパケットを流す設定です

今回は192.18.1.2にしています

WAN接続のところを"omci_dhcp・・・"にすればWAN側のアドレスを直に流せますが

なんかうまくいかなかったので設定値入れました

ポート転送とポートトリガーはそのままで

次にトップから LAN > 無線LANで無線機能はOFFにします

メッシュの使える高性能なWifiが付いてるらしいですが、すでにWifi機器は設置済みですし

たぶん使ってるとこのルーター負荷がかかってすぐ壊れると思う

LAN > LAN の項目でDHCPは使わないのでOFFにします(WANアドレス直に流すときはON)

DHCPバインディングでRTXのWANポートのmacアドレスとそこに指定する予定のIPアドレスを入力します

DHCPソースはそのまま

IPv6の方はなんかうまくいかなかったので今回はパスで!

UPNP、DNSの設定もそのままです

電話繋いでる人はVoIPの設定も忘れずに

ここまでがF660Pの設定です

ONUのLANポートとRTXのWAN(LAN2かLAN3、自分はLAN2がVDSLモデムなのでLAN3につなぎました)を接続して

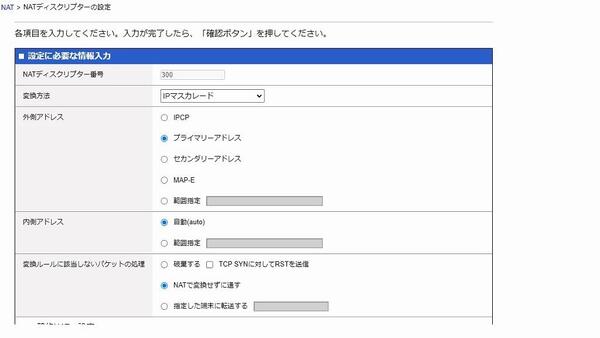

RTXの管理画面に入ります

今回は誰でもできるように(って言ってもルータ自体が高額なので持ってる人には意味ないかもしれないけど)なるべくGUIで作業していきます

詳細設定 > プロバイダ接続 でOCNの設定を一旦削除します(消さないでやってるといつまでたっても繋がらない)

接続の一覧に何も表示されていない状態にしたら

新規作成の接続種別から LAN3 > DHCP 、または固定IPアドレスによる接続で新たに優先順位1の項目を作ります

各項目の設定はこんな感じで(GUIだと説明楽だw)

RTXのWAN側IPはF660PのDHCPバインディングで設定したIPアドレスをLAN3(LAN2に繋いだのならLAN2)に割り当て

デフォルトゲートウェイはONUのアドレス(この場合192.168.1.1)DNSは自分の好きなとこ(とりあえずGoogleにしています)

IPとポートのフィルターは各自用途に合わせて設定を

詳細設定 > NAT > NATディスクリプタ

で 192.168.1.0/24(RTXの外側) ↔ 192.168.0.0/24(RTXの内側)のNURO回線のアドレス変換を設定します

ディスクリプタ番号は適当でいいです

セキュリティ以下の項目は用途に合わせて設定を

これでRTX1210経由でNUROに繋がるようになったはずです

とりあえずスピードテスト

はやっwww

ではここにOCNを載せていきます

リンクアグリケーションはOCNとSo-netでプロバイダ違うしハードル高そうだったので

今回はマルチホーミングで束ねます

さっき消したOCNのPPPoEとIPv6のトンネル接続を復活させます

消したやつを元に戻すだけですね

元に戻したら

詳細設定 > ルーティング > 静的ルーティング一覧

から設定変更をします

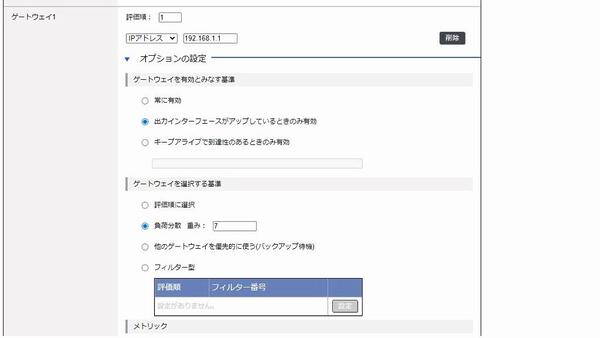

ゲートウェイ1のNURO光と

ゲートウェイ2のOCN

それぞれの回線速度に合わせて負荷分散を設定してください

だいたいの感覚でいいかも

自分はNURO7 OCN2 にしました

これでどちらも接続できたはずです

IPv6は現在のところIPv6自体の規格上の問題でマルチホーミングは不可能です

どちらか片方を選択しないといけないのですが

NUROの方はWindows上にグローバルユニキャストアドレス自体は表示されるものの

なぜかうまくいかなかったのでLAN2のOCNの方に回しました

接続確認はIPアドレス表示されるサイトなどで連打するかなにかでw

アドレスが切り替わる様なら接続は確立できてると思います

それではまた・・・・・

こんばんは

そろそろ北海道へツーリングに行く時期で少し焦ってる

管理人のカイザーです

FTR250のフロントサスと

ZRX1100のフロントサス

ほぼ同時にオイルシールが死にましたw

地獄です・・・・

FTRの方はなんとなくヤバいのは解ってたんですが

ZRXの方は全く気づいてなかった

先月車検(ホリデー車検)に持って行った時に

指摘されて発覚

「まだ漏れ始めみたいなんですが、すぐ悪化すると思うので早めに好感してくださいね」

と言われました

はい、すぐダメになるのは知ってますw

すいません

でも合格でした

ありがとう、ホリデー車検

で先週と今週で2台とも交換しました

腰痛い、死ぬかと思った

ついでにフロントアクスルのベアリングもストックあったから2台とも打ち換えた

FTRの方はインナーチューブが若干錆びてて

過去に2回ほどシール交換したことがあったのでやる事は解ってましたが

ZRXはタイヤ交換いつもやってもらってたから

フロントホイール外したことなかったしわからなかったけど

フロントアクスル抜くのに17mmと22mmのクソでか六角レンチが必要

やり始めて気が付きホムセンに買いに行く

売ってないかもって思ったけど、島忠には売ってました

22mmは1900円もしたぞ!

ホイール外して

フォーク抜いて

オイル抜いて・・・・・うわ、ばっちい、しかも黒くなってる

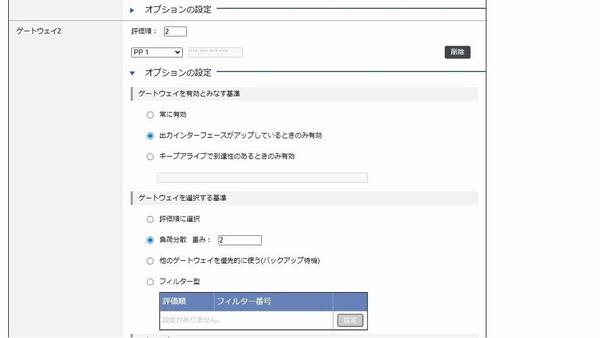

で、底部アレンボルト(図の92150)と言うところで

再び工具足りないのが発覚

10mmの六角レンチインパクトで外すためのソケットがない

普通の六角レンチじゃ無理だった

再びホムセンへ

9.5mm角の差し込みで、10mmの六角ソケット

ギリギリ下の穴に通りました(見ないで買ったのかよw)

無事分解完了

インナーチューブは触診した限り問題はなさそうだけど

念のためグラインダーでバフ掛け

シールの打ち込みはFTRもZRXも呼び径40の塩ビパイプのジョイント3個で行けました

FTRの方はシールの打ち込み位置が深いので

外したオイルシール2つ必要だった

注射器でオイル測って

油面高さは、めんどくさいからパスw

FTRのフォークオイルはいつも通り指定のATF(適当すぎるぞHONDA)

ZRXはG10のオイルなんだけど、カワサキのやつがAmazonで5日ぐらいかかるから

スズキのやつにした、色が違う(スズキは赤らしい)けど粘度は同じ

せっかくなので前々から試してみたかった

「フォークオイルにマイクロフロンとマイクロセラいれる」

を試してみました

フロントサスはインナーパイプの下についてるスリーブ(図の44018)が

アウターチューブの内面を削っていくので

使ってると削れてオイルが真っ黒になります

これを少しでも軽減できればと思って

左右それぞれ1杯ずつ入れてみました

車あったころはエンジンオイルにいれてたんですが

バイクのエンジンオイルに入れちゃうとクラッチ滑っちゃうんで使ってませんでしたが

フォークオイルなら効果ありそう

路面追従性がよくなるとか、その辺は全く期待してないけど

オイルシールの寿命とオイルの汚れが少なくなればラッキーかなと

で、そのオイルシールですが

どうやらスナップリング(図の92033)が錆びていて

剥がれ落ちた錆がオイルシールに巻き込まれて傷をつけてしまったような雰囲気

定期的にダストカバー外して点検するか

あらかじめグリス塗りたくって錆止めしておくのがいいかもしれませんね

ブレーキパッドも変えた方がいいって言われて注文したけど

キャリパー外したらまだ0.5mmしか減ってなくて残り1.5mmはあるから

ツーリングから帰ってからでいいと思う

と言うわけで、疲れました

ではまた

皆さんご無沙汰してます

管理人のかいざーです

ひさびさにちゃんとした工作したので更新

旋盤回してこれ、つくりました

さてなんでしょう?

わかるわけねーだろw

ですよね

※少し長くなりますが、良ければ読んでやってください

発端は今年の北海道ツーリングはFTRで行こうと思っていたのだけど

FTR250のサスが

荷物満載でキャンプツーリングするとフルボトムしてしまうので

プリロードを上げたかったんですが

ダートラに特化したバイクのせいか

「おれの決めたセッティングに文句あるんか、あ?」

と言わんばかりの勢いでサスに関しては一切の調整ができません

で、ならば交換とおなじみAliexpressでこれ買ったんですが

固すぎて死ぬ!

荷物満載すればいい感じになりそうだけど

普段使いは無理

なので別のやつを買いました

フォークのサイズが合わないので

これも購入

w柔らかすぎて座っただけで底付きする!

ただ、サス本体は減衰力調整(伸び側だけ)付きで

わりと良さげなもの

これをなんとか生かしたい

スプリングだけ交換できないだろうか?

固すぎるのは12mmのスプリング

柔らかすぎるのは8.5mmのスプリング

バネレート?書いてなかったぞ?

中間ぐらいの10mmぐらいでいいんじゃなかろうか?

スプリング内径が50mm

線径が10mm

自由長が200mm

バネレート不明

わかっているのはこれだけなので

このあたりの条件で適合するのを探してみます

・・・あった

800円って・・・・やっすwwww

早速取り付け

柔らかすぎた(´・ω・`)

手でリアを押さえるとフルボトムするレベル

じゃあ11mmって思ったんですが

どうやら11mmでサイズの合うスプリングは無いもよう

詰んだ?

仕方がないのでオーダーメードすることに

お願いしたのは富士発条というところ

とりあえず用途と内径とスプリング線径と線間を伝えてオーダー

白か黒かの2択になりますが粉体塗装もやってくれるみたいです

お見積り20,000円

ムムム・・・・

待つこと1か月

到着したので早速取り付け

あああああぁ、まだやわらかい( ノД`)シクシク...

シートに座ってジャンプするとフルボトム

泣きながら再発注

「ずびばぜん、送っていただいたスプリング少し柔らかいので12.7mmぐらいで再度発注をお願いしたいのですが」

だが、スプリングの線径は1mm単位でしか作れないとのこと

11mmの上は12mmらしい

12mmだと振出しに戻ってしまうし、そこよりほんの少し柔らかくしたいんだよね

バネレートで指定してもらえればそれに見合ったのを作れるとのことでしたが、そもそもバネレートが不明なのでそれは無理っぽい

巻き数を少なくすればバネレート上げれるとのことなので

12.7mmと同じになるようなバネレートで製作お願いします

とお伝えして、待つこと1か月

やっと到着

スプリングをオレンジ色にしたかったってのもあり

今回は塗装無しでお願いしたので、自家塗装

組み立てようと思っただけど

スプリングを固定するリングが、線径8.5mm用のせいなのか

サイズが合ってなくていまいち頼りない雰囲気

たぶん使ってると割れるよねこれ

・・・で、旋盤回して部品を作ろうということになったわけです

完成したのがこれ

これなら大丈夫そう

汗だくになりながらサス組み立て

完成しました

取り付けは

来週かな?

もう気力残ってないw

・・・・それでは

全国7259万の炭酸ファンの皆さんこんばんは

さむいっすね

管理人のかいざーです

ほぼ毎日行ってた近所のスーパー(西友)が

とつぜんトリスハイボールを何の前触れもなく撤去するという暴挙に及んだ

これはトリスハイボール愛飲者に対する明らかな迫害である(言い過ぎましたスイマセン)

最初は我慢して他の買ったり、別の店に行って買ったりしてたけど

なんかムカつくんでトリスウイスキー4リットルと炭酸を買って自作することに

しかし毎日飲んでると炭酸のペットボトルが貯まってしまい

炭酸も作れないのかと思って色々調査した結果

ソーダストリーム的なのを買えば自分で作れるらしいということが判明

よーく冷やした水に二酸化炭素ぶち込んだら炭酸になるらしいとのことで・・・・

てか宣伝費用使い過ぎだろこれwww

これ買えばいいんじゃね?

って思ったんだけど

どうやら二酸化炭素のボンベが捨てられない上に

新たに購入するときは店に持ってって新しいのと交換しなくてはいけないもよう

アホですか?w

というわけでさらに調査

自作派の方々はミドボン(よく居酒屋とかに置いてあるビールサーバーに使う緑色の炭酸ガスボンベ)

を購入してそこから二酸化炭素を注入する方々もいるらしい

確かにこれならたくさん作れそう

しかしこれも欠点があって

・ボンベが重いしデカい

・一般人相手に再充填してくれるところがなかなかない

・そもそも再充填がめんどくさい

・再充填意外と金がかかる

・車持ってないとムリ

車(ずっと乗ってたMini)は月に1回ぐらいしか乗らない上に金ばっかりかかるから2年前に売り飛ばしたったw

だから車無い、というわけで却下

最終的に残ったのがこれ

クエン酸と重曹の反応で二酸化炭素を作るやつ

これならクエン酸と重曹買うだけでイケる

というわけで購入w

もともとアクアリウム用で

水槽に二酸化炭素を供給して水草を育てるために使う物なので

中に入ってる装備品もそれ用になってる

使い方は簡単

ボンベの中に重量比で重曹とクエン酸と水を入れて蓋をするだけ

重曹:クエン酸:水=2(400g):2(400g):3(600cc)

だそうな

本当は1モルの重量とかで計算するのが正しいんだろうけど

めんどくさいのでこれでいいですw

なお水を入れた瞬間に気温の低い冬でも口から激しく泡を伴った液体が噴出してくるので注意www

重曹はわりとどこにでも売ってます

洗剤売り場とかに500g入りのやつが200円ぐらいで売ってる

使うのはガスだけなので、あえて食品用の重曹を買う必要はないです

気になるやつは好きにしろw

問題なのはクエン酸で、ドラッグストアーとかに行けば売ってるんだろうけど、ちょっと高い

でも大丈夫、ダイソーに行けば売ってます

200gちょいで100円でした

両方ともアマゾンで購入すれば2Kgとかのやつが購入可能です

ボンベに関しては、当然だけど、ペットボトルの水に二酸化炭素ぶち込むことは想定されて作られていないので

それ用の装備を整える必要があります

一番の問題はペットボトルとのジョイント

最初はペットボトルのキャップに1/8のタップを切って

そこに6mmウレタンチューブ用のクイックジョイントをつけてたんだけど

いちいちボンベのバルブを開けたり閉めたりる必要があってめんどくさい

ボタン押したときだけ供給できるシステムが必要だなこれは

Amazon見てたらこういうのがありました

6mmチューブ用クイックジョイントPT1/8 →

PT1/8からPT1/4に変換するジョイント(PT1/8ジョイント用のカプラーが無かったので)→

クイックカプラー(ねじ穴PT1/4)→

エアダスター本体(クイックカプラーのジョイントが最初からついてる)→

ネジがPF1/8のホース用ジョイント →

燃料用ゴムチューブw →

カーボネーターのボールロック

※エアダスター本体よりタンク側のネジには組み立てるときシールテープをしっかり巻いてください、ガス漏れで二酸化炭素が無駄になります

これでボタン押してる間だけ供給できるようになった

注入するペットボトルにはステンレスのジョイントを取り付けて

ボールロックの外側カバーを引き上げながら装着すればOK

炭酸の作り方はいろんなサイトで説明されている通り

限界まで冷やした水に(水道水で問題ないです)炭酸をぶち込みながらボトルをシェイクするだけ

なんだけど

一番重要な細かいニュアンスについて説明されているところがほとんどないので

ここで詳しく説明しておきます、感謝しろw

①使う水はめいっぱい冷やすこと

(水温が低い方が炭酸の溶け込む量が多くなりシュワシュワ感が増します)

②二酸化炭素を供給する前にペットボトルをつぶしての空気を押し出すこと

③水の量はペットボトルの口から10センチぐらい下になるようにすること

(そうしないとうまく混ざらず二酸化炭素が溶けにくくなります)

④圧力は0.3Mpa(3kg/cm²)程度必要、これより低いと強炭酸は作りづらくなります

⑤シェイクするときは0.3Mpa(3kg/cm²)以上をキープした状態で振る事

パンパンにして振って柔らかくなったら追加注入というやり方をすると

いつまでたっても強炭酸になりません

常にパンパンの状態をキープしながら振ってください

⑥圧力あげすぎに注意

炭酸用ペットボトルの耐圧は20℃で0.4Mpa(4kg/cm²)だそうです

実際にはこれより高いところまで耐えるでしょうが、上げ過ぎると爆発するので注意してください

不安な時は途中に調整用のレギュレーターを入れるといいかも

以上のことに気をつけながら充填すれば

まず間違いなく強炭酸は作れる

最初はこの条件が分からず、へっぽこ炭酸になったりして苦労したけど

今はもう大丈夫、確実に強炭酸になってます

ソーダストリームやその他の類似商品を見る限り

ボタン押してプシューってやるだけで強炭酸になってるっぽい

あれどうやってやってるのか気になったけど

ボトル内の圧力を0.4Mpaにぐらいにキープしつつ

吹き出したガスの力で液体を攪拌してる様に見える

その為に余剰分のガスは捨ててるんだろうな

なんかもったいない気はしないでもないけど

あのお手軽さはなんとかして獲得したい気もする

蓋を少し加工してリリーフバルブ付けたらなんとかなるかな

ん~、これは次の課題だ

それではみなさん

良い炭酸ライフをw

こんにちは

管理人のかいざーーーーです

今月でSSLが切れるので更新しようと思ったのですが

前回利用した2年契約が画面から消えてるw

調べてみたところどうやら2020年9月に変わったらしい

証明書の期限についてはGoogle等のブラウザ開発側と

認証業務を行う認証局で構成される「CA/Browserフォーラム」

というところで決められているのですが

2019年の会議で認証期間の短縮について否決されているにもかかわらず

Apple社が

「2020年9月からSafariで399日以上のSSL証明書は信頼せんで、ほなよろしくニキw」

などと意味の分からないことを言い始めたのが原因っぽい

ただこれには理由があって

たとえば

Aさんが所持していたドメインの有効期限が1年で

使用している証明書期限が2年だった場合

失効したドメインの権利を新たに取得したBさんがSSL証明書を取得した場合

1つのサイトに対してAさんとBさん2人の証明書所有者がいることになってしまいますね

これだと

これは確かにAさんのサイトだ

と証明するはずの証明書が

そのサイトを所有していないけどBさんのサイトでもある

と言えることになってしまうので

「電磁的記録の真正な成立の推定」

が成り立たなくなってしまいます

というわけで

悪いやつがいるからこうなった

というのが一番の理由の様です

おかげで一般の利用者は

このクソめんどくさい作業を毎年やらないといけなくなってしまった

個人ならまだいいですが、企業などでサイトの管理を外部に依頼してる場合

毎年更新のための費用が発生することになってしまいますね

これはちょっと問題です

もっとも今でも証明書なしで運用してるサイトは結構あるので

信頼できないサイトとGoogleから判断されても、個人情報を扱う物でなければさほど問題ないのかもしれませんね

単に検索画面で弾かれるだけなので、アフェリエイトのサイトで証明書を取って

そこの一覧のリストに載せれば回避することは可能です

今後はそういった寄り合い的なサイトが増えていくのかも

そんな訳で、最近SSL証明書更新の解説ページへのアクセスがやたら伸びていたので不思議に思ってたんだけど

このせいだったのか

なるほど

それでは・・・・

どうもこんばんは

管理人のかいざーです

久々にバイクの話・・・・

中古で買ったZRXにオーリンズが付いてたんですが

オーリンズ持病のオイル漏れで完全に抜けてしまい

シャフトに打痕が入ってるせいかオーバーホールで7~8万ぐらいかかりそうな感じ

なので2018年の北海道ツーリングでは通販で買った中華製サスをに入れ替えたけど

スプリングが固すぎてリアキャリアが振動に耐え切れずぶっ壊れましたw

付けたのはこんな奴

Webikeで買いました

あれ?今気づいたけど、よく見たら長さ違ってるじゃんw

ZRXは360㎜です

2㎝足りない・・・・

| 購入商品 |

|

その年の北海道ツーリングでキャリアが・・・・・

針金で何とかなったからよかったけど

そうじゃなかったら荷物置いて帰らなくちゃいけなくなるとこだった・・・・

この時のスプリングはたしか10㎜ぐらいの太さだった気がする

ならばと、細めのスプリングのやつを買いました

今度はAliexpressで

これだったかな?

|

$ 94.83 X1 Product properties: 360MM |

Confirmation Received | Finished | |

こいつのスプリングが7.3㎜だったんだけど

これでは弱すぎるみたいで、キャンツーや二人乗りするとフルストロークしてガツンと来ます

何度もやるとハブベアリングが割れちゃうので、ヒヤヒヤもんだった

とりあえずこいつは使えません

で、最終的に出した結論は

スプリングは8.5mmぐらいがいいんじゃないのか?

と言う訳で今年のツーリング用に注文(何本買っとんねんwww)

|

¥ 17,395 X1 Product properties: China |

Awaiting delivery

Your order will be closed in: 51 days 9 hours 39 minutes |

||

だがしかし

注文後に在庫切れで納期遅れそうだという連絡が・・・・・・

たぶんこのペースだと今年のツーリングに間に合わない

ちょっともったいないけど

すぐ手に入りそうな別のサス買ってスプリング組み替えることにします

注文したのはこれ

- ZRX1200 DAEG(ダエグ) リアサスペンション(イエロー/ゴールド) U-CP(ユーシーピー)

もう泣きそう( ノД`)シクシク...

到着したら即分解ww

なんとか組み換え完了

8.5㎜のスプリングは足で踏んだだけでも明らかにテンションが違うのが分かります

ホントは線径じゃなくて何lbsとか何N/mmとかのバネレートで判断するのがいいんですが

中華製サスにはそんなもの記載されてません(一部は書いてくれてる親切な出品者もいますけど)

とりあえずこれなら今年のツーリングは大丈夫そうです

外した7.5㎜のスプリングはたった2年でしたが重量に耐え切れず変形していました

ショック自体はわりと耐久性あるみたいで、抜けもエア混入も無かったですね

みなさん、中華サス買うときはバネレートに気を付けましょう

大型バイクで7mmとか7.5mmのスプリングは間違っても使っちゃいけませんよw

リヤハブ壊れちゃいます

本来なら、サスペンションは突き上げする直前までストロークを使い切るのが理想らしく

基本はバネレートで調整して減衰力は跳ねやフワつきを抑えるものなのだそうな

なかなかむつかしいですね